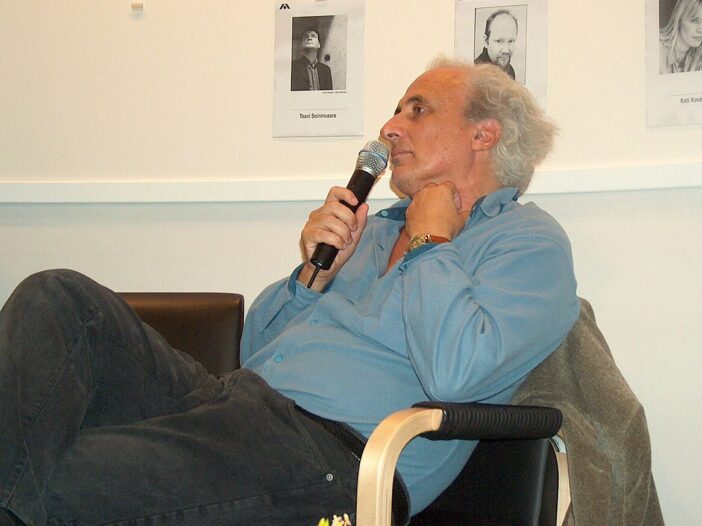

Ce ne hanno date tante ma noi gliene abbiamo dette tante. Questo adagio popolare, che sintetizza più di cinquant’anni di ribellioni a sinistra, fu sintetizzato e impreziosito dalla penna di Stefano Benni, fin dal suo primo personaggio satirico-politico che regalò al “manifesto” nel 1978: il Benni Furioso. Profetica allegoria di quello stato d’animo in cui si sarebbe rifugiata tutta la sinistra nel passaggio del nuovo secolo: l’indignazione.

Lo sguardo scanzonato e malinconico, con cui lo scrittore ha attraversato mezzo secolo di storia politica, che lo ha visto cocciutamente legato a ogni sussulto di rivolta, ma con la consapevolezza che tutto si sarebbe risolto in una risata, fu una straordinaria intuizione di semiologia politica. La sua satira ammorbidiva, ingentiliva gli “anni di piombo”, dando però indicazioni chiare – a chi volesse intenderle – su dove stessimo andando.

Benni fu un contemporaneo dell’esplosione del futurismo grafico degli anni Settanta – “Re Nudo, “Frigidaire”, “Ranxerox” –, e ancora il fratello maggiore della generazione che poi avrebbe aperto un varco persino nelle seriose colonne dell’“Unità”, prima con “Tango”, nel 1985, e poi con “Cuore” nel 1989. Forse lui fu il più lucido e disincantato a ragionare su quali compagni di bordo aveva attorno in quella diligenza del movimento lanciata a folle velocità, sul tipo di quella di Ombre rosse. Il Sessantotto come straordinaria stagione di creatività editoriale, indotta da un popolo di produttori di comunicazione che voleva conquistare la prima fila. Su questo Stefano tornava spesso, con il distacco e la superiorità di chi riuscì a essere popolarissimo senza avere mai sgomitato, senza piegarsi alle regole del jet set, senza andare in tv da Costanzo o da Raffaella Carrà, come invece capitava, nel decennio della “Milano da bere”, a molti suoi compagni e colleghi.

Forse la “bolognesità” come categoria socio-politica può spiegare questo prodigio. Negli anni Settanta, la città delle due torri, e l’Emilia in genere, furono sede di realtà culturali e politiche molto corpose e di notevole qualità – dall’evoluzione dei “Quaderni piacentini” a Radio Alice, fino alla stagione di una sinistra comunista di grande pretesa culturale, ma anche di grande rigore e modestia, dove le performance culturali non venivano vendute ma condivise. Il movimento degli Uccelli, che nel Sessantotto bolognese segnò forse la maggiore maturità politica nel caleidoscopico mondo di quegli anni e poi confluì nel gruppo del Manifesto, incontrò quadri di straordinario spessore politico e sindacale, come Paolo Inghilesi e Claudio Sabatini, con cui maturò una visione non estremistica ma neppure subalterna alle compatibilità del sistema.

In questo milieu culturale, con i cantautori e gli scrittori, Benni trovò un proprio codice che offrì alla sinistra: una visione eversivamente ironica per leggere oltre. Parallelamente al declino del protagonismo politico di quei contesti, con giornali e sindacati che si regolarizzavano, diciamo così, Benni si ritirò ulteriormente nella sua cuccia di amicizie e affinità: a Bologna, meno le sortite a Roma e a Milano, e più lavoro sulle pagine che dava alle stampe.

Ma qui, più che ripetere valutazioni sul suo contributo linguistico – davvero unico il suo uso delle parole, che potrebbe farne un erede di Gadda –, vogliamo usare, ancora una volta, la sua testimonianza per cogliere quei segnali che non capimmo sul declino politico della sinistra. Cosa ci diceva quell’irrompere di sarcasmo e ironia nella comunicazione del movimento del lavoro nella lunga ma inesorabile planata politica che, dagli anni Ottanta craxiani, ci portarono diritti a Berlusconi e alla miseria che abbiamo oggi intorno?

L’esibizione dell’indignazione – unica molla che animava quegli spiriti liberi contro il sistema – ci stava annunciando l’inaridirsi della capacità della sinistra di far sognare e di abilitare le speranze di futuro. Benni, con i suoi romanzi, ci consegnava un repertorio di impressioni e caratteri che avremmo potuto usare meglio, se non avessimo snobbato quel modo di ragionare e di comunicare che era la satira.

Oggi ci troviamo in un altro passaggio non dissimile, in cui linguaggi nuovi, discontinui, che non riconosciamo come nostri, ci parlano attraverso apparati e codici del tutto eccentrici come il web, come il pulviscolare roteare di infiniti frammenti che hanno sbriciolato ogni organicismo. Sarebbe davvero un’ultima ed ennesima delusione per Stefano vedere che i suoi epigoni, in diversi contesti e con diversi vocabolari, sono ancora una volta snobbati e derisi. Sarebbe la conferma, come amava ripetere, che una risata ci seppellirà.