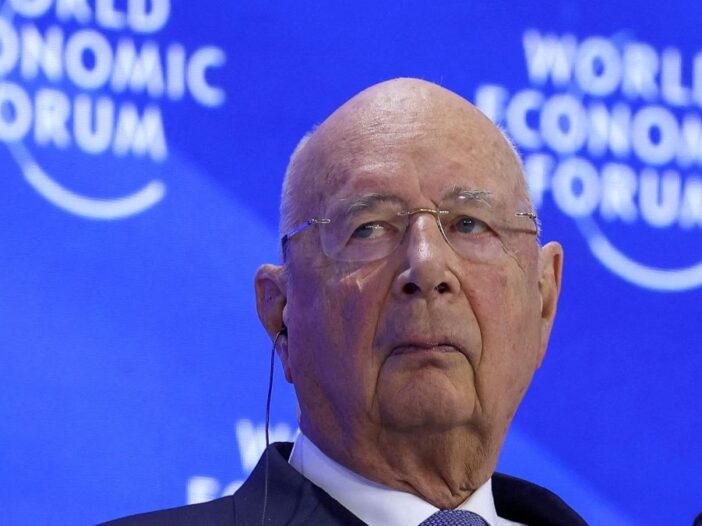

Neppure Klaus Schwab è eterno. Non si parla qui di vita biologica ma di potere: dopo oltre mezzo secolo ai vertici del World economic forum, doppiata la boa dell’ottantasettesimo compleanno, si è improvvisamente dimesso ad aprile dalla presidenza e dal consiglio di amministrazione, un circoletto di amici non proprio da dopolavoro ferroviario: ne fanno parte, fra gli altri, il capo di BlackRock, Larry Fink, la numero uno del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, il presidente della Banca mondiale, Ajay Banga, la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, la regina Rania di Giordania, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore, e il violoncellista Yo-Yo Ma.

L’economista, che ha convocato per decenni a Davos i potenti del mondo, nel rituale supremo dell’era della globalizzazione, ha fatto sapere di avere deciso spontaneamente per raggiunti limiti di età; ma il fatto che sia stato nominato un presidente ad interim, e che la successione a un quasi novantenne non fosse pronta, aiuta a comprendere la gravità della crisi che lo ha travolto. Il quotidiano britannico “The Guardian” ha raccontato di indagini interne messe in moto dalla lettera di un whistleblower, un informatore interno, che ha lanciato contro il fondatore dell’istituzione accuse che vanno dalle semplici malversazioni finanziarie a quella – più grave per la credibilità dell’istituzione – di avere manipolato il prestigioso rapporto del Wef sulla competitività globale per accattivarsi i favori di alcuni governi.

Fondazione privata, che vive di corposi finanziamenti soprattutto da parte di grandi imprese multinazionali, l’organizzazione vide la luce nel 1971, quando Schwab organizzò il primo Simposio europeo del management, e assunse solo in seguito la sua denominazione ufficiale di World economic forum. Nel tempo, l’appuntamento annuale di Davos ha vestito anche i panni di una sorta di “piccola Onu”: a margine del raduno dei leader mondiali della politica e della finanza, si sono svolti incontri su alcune grandi aree di crisi, dal conflitto greco-turco all’incontro fra le due Coree, dal Sudafrica in uscita dall’apartheid ai colloqui fra Shimon Peres e Yasser Arafat.

Il punto più alto delle ambizioni politiche di Schwab, tuttavia, è arrivato probabilmente nel corso della drammatica crisi pandemica. Quella divenne l’occasione per rilanciare, sull’onda dell’emergenza, l’idea, già messa a fuoco da Schwab, di una revisione complessiva degli assetti del capitalismo globale, che facesse leva sul crescente allarme suscitato dalla crisi climatica. Proprio in occasione del Forum di Davos del gennaio 2020, mentre ancora il mondo era sostanzialmente all’oscuro degli eventi che stavano per dare il primo grande scossone all’era della globalizzazione, un partner d’eccezione affiancò l’economista svizzero: il principe di Galles, oggi re Carlo III. Con un appassionato intervento, spiegò che la natura è “la linfa vitale dei nostri mercati finanziari”, e per questo “dobbiamo riallineare rapidamente la nostra economia per imitare quella della natura e lavorare in armonia con essa”. Di fronte al riscaldamento globale, al cambiamento climatico e alla devastante perdita di biodiversità, “le più grandi minacce che l’umanità abbia mai affrontato”, il momento di agire è adesso per riportare il mondo “indietro dal baratro”: questo il monito del futuro re.

In quel momento, di fatto nacque il progetto del cosiddetto “Great Reset”, che – presentato qualche mese dopo, in piena pandemia, congiuntamente da Carlo d’Inghilterra e da Schwab – fu messo nero su bianco in un documento e in un libro, dando il titolo al Forum di Davos dell’anno successivo. Nel momento in cui le vittime della pandemia in tutto il pianeta si contavano nell’ordine di grandezza dei milioni, nel giugno del 2020, sua altezza reale sprigionava il suo contagioso, benché forse eccessivo, entusiasmo: “Abbiamo un’opportunità d’oro per cogliere qualcosa di buono da questa crisi: le sue onde d’urto senza precedenti possono rendere le persone più ricettive alle grandi visioni di cambiamento”.

In sintesi, l’idea di Schwab, rielaborata con il supporto di Carlo, era quella di rivedere le priorità dell’economia globale dando vita a un “capitalismo degli stakeholders”, i portatori di interessi, in alternativa a quello degli shareholders, ovvero dei soli azionisti; un’espansione delle teorie e delle pratiche commerciali legate all’universo della sostenibilità, attraverso le quali le imprese e le organizzazioni, soprattutto quelle di dimensioni medio-grandi, certificano la loro attenzione vera o presunta all’ambiente, ai territori in cui operano, in teoria perfino ai lavoratori, quelli direttamente dipendenti e quelli legati alle catene di fornitura. Un progetto-mondo – è bene ricordarlo – che i promotori offrivano ai leader della grande industria, della finanza e dei governi di tutto il mondo da un palco di grande autorevolezza e di visibilità senza pari: le testate giornalistiche più influenti si mobilitano ogni anno per il mega-evento di Davos.

A un certo punto, però, su questo “grande reset”, è fiorita una serie di teorie alquanto allarmistiche, in buona parte alimentate dalla rete globale della “controinformazione” di destra in stile Qanon. Ciò è accaduto proprio perché il progetto di questa “rivoluzione dall’alto” si è incrociato con la stretta drammatica, sulla vita pubblica e privata, imposta dall’emergenza pandemica. Affrontata con qualche eccesso nella compressione dei diritti dei cittadini e, per quel che riguarda il vecchio continente, con una gestione opaca da parte della Commissione europea del gigantesco business dei vaccini (la cui mancanza di trasparenza, di recente, è stata nuovamente stigmatizzata dalla Corte di giustizia dell’Unione nella pronuncia sul cosiddetto Pfizergate).

Secondo le tesi cospirazioniste più estreme, “il Great Reset è il piano dell’élite globale per instaurare un ordine mondiale comunista abolendo la proprietà privata e utilizzando il Covid-19 per risolvere la sovrappopolazione e schiavizzando ciò che resta dell’umanità con i vaccini”. Sarebbe un caso estremo di comicità involontaria, questa tesi su “un ordine mondiale comunista”, anche se non va dimenticato che, da questi ambienti, è arrivato un sostegno non marginale al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Tuttavia, il lascito di Schwab non va preso alla leggera, perché il progetto sopravvive, anche se oggi un po’ appannato, al suo ideatore.

È il caso di ricordare, allora, cosa ne scrisse, già nel 2021, Ivan Wecke, un commentatore sul sito di “Opendemocracy”, quello di George Soros: organizzazione di sicuro non sospettabile di alcuna propensione anticapitalista. Pur ridicolizzando le tesi sul complotto mondiale, l’autore spiegò di avere “trovato qualcosa di quasi altrettanto sinistro che si nascondeva in bella vista. Anzi, più sinistro perché è reale e sta accadendo ora. E coinvolge cose fondamentali come il nostro cibo, i nostri dati e i nostri vaccini”. In sintesi: “L’idea del capitalismo degli stakeholders e delle partnership multi-stakeholders potrebbe sembrare calda e rassicurante, finché non scaviamo più a fondo e ci rendiamo conto che in realtà significa dare più potere sulla società alle aziende e meno alle istituzioni democratiche”.

Oggi, nel 2025, sulla reale consistenza della delicata sensibilità sociale e ambientale di certi progetti e di certi ambienti di élite del capitalismo globalizzato possiamo serenamente archiviare ogni pur timida speranza, dopo che tali preoccupazioni (per le persone, la prosperità e il pianeta, come amano ripetere i cantori della “sostenibilità”) sono state messe da parte nel passaggio dal “grande reset” al “grande riarmo”. Ma la visione di un mondo che avrebbe dovuto essere difeso dai rischi della democrazia, e governato più direttamente dai grandi conglomerati finanziari e industriali – basta guardare alla compagnia di giro dei vari Fink, Musk, Zuckerberg ed Elkann, che ha partecipato al viaggio “d’affari” di Trump nel Golfo –, era presente in embrione già in un articolo pubblicato, nel 1996, da Schwab e dal suo collega Claude Smadja. “Un crescente contraccolpo contro gli effetti della globalizzazione, soprattutto nelle democrazie industriali, minaccia di avere un impatto molto negativo sull’attività economica e sulla stabilità sociale di molti Paesi”, ammonivano i due. “Lo stato d’animo in queste democrazie è di impotenza e ansia, il che contribuisce a spiegare l’ascesa di un nuovo marchio di politici populisti”.

La risposta, arrivata anni dopo con il progetto del Great Reset, sembra al momento essere un po’ ai margini. Fra guerre di attrito, guerre di sterminio e nuova corsa agli armamenti, è tornata protagonista la politica, sono tornati a prendere decisioni gli Stati. Niente complotti, niente attenzione agli stakeholders: sparite anche le buone intenzioni programmatiche, i “padroni del mondo” – per citare il titolo di un fortunato saggio dello storico dell’economia Alessandro Volpi (vedi qui) – sono tornati a fare affari alla vecchia maniera e, a quanto pare, non promettono più quel mondo verde, sostenibile e inclusivo che Schwab aveva ipotizzato. Ma se passa la buriana, le idee del Great Reset restano una buona base di partenza per l’operazione di immagine (e di potere) che il visionario economista-lobbista svizzero, prematuramente pensionato alla soglia dei novant’anni, aveva immaginato.