Negli Stati Uniti sono state sedate con la forza proteste che, nelle ultime settimane, hanno suscitato grandi dibattiti. Gli studenti e le studentesse, in solidarietà con il popolo palestinese, contestavano l’appoggio statunitense a Israele. Dal 18 aprile, secondo la Cnn, più di mille persone sono state arrestate in oltre venticinque campus universitari di almeno ventuno Stati. Le occupazioni ci riportano alla fine degli anni Sessanta, quando gli atenei statunitensi erano animati dalla protesta contro la guerra in Vietnam, sull’onda del più ampio movimento per i diritti civili (vedi qui). Rispetto al 1968, il dissenso studentesco muove da basi diverse. All’epoca le giovani e i giovani americani erano toccati in prima persona dal conflitto, spediti a morire in massa nel Sud-est asiatico, mentre oggi la guerra non è che qualcosa di lontano, conosciuto solo attraverso i video sui social media.

Ma l’analogia con le proteste degli anni Sessanta e Settanta riguarda soprattutto la convergenza su alcuni temi trasversali. La questione di genere, la lotta al razzismo e alle discriminazioni, la coscienza ecologica e l’opposizione al sistema economico ultracapitalista, sono gli stessi di allora e si innestano, ancora una volta, nel rifiuto della guerra. Si tratta di movimenti che, oggi come allora, scuotono le coscienze nelle democrazie di tutto il mondo. Negli ultimi giorni, infatti, sono sorti accampamenti alla McGill University di Montreal, a Londra la biblioteca della Goldsmiths è stata occupata con lo slogan palestinese from the river to the sea, e centinaia di persone si sono radunate in una delle più importanti università australiane. Come negli Stati Uniti, i giovani chiedono agli atenei di rinunciare agli investimenti dei produttori di armi e delle aziende che commerciano regolarmente con il governo israeliano.

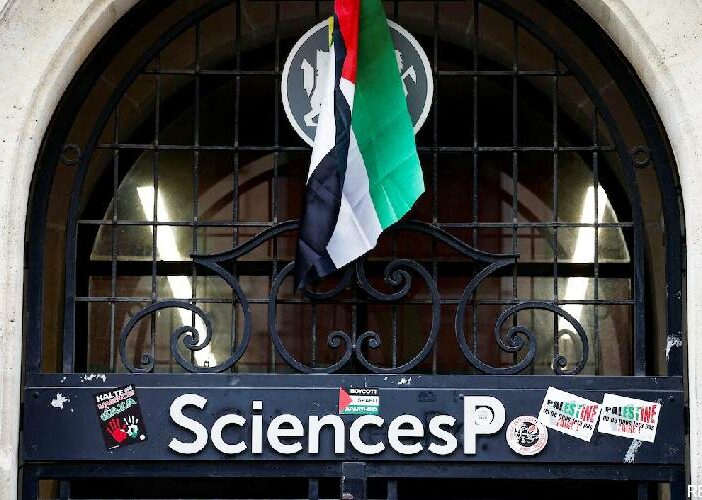

Il boicottaggio accademico è arrivato anche a Parigi, dove gli studenti e le studentesse hanno occupato a più riprese Sciences Po, il prestigioso istituto di studi politici. Alla seconda irruzione della polizia, una parte dei manifestanti è uscita volontariamente, mentre un altro gruppo ha continuato la protesta in maniera pacifica, tutti seduti a terra a braccia incrociate. Nonostante ciò, l’amministrazione ha chiuso l’accesso all’istituto.

In Italia, il collettivo Giovani palestinesi dell’Università di Bologna ha pubblicato un documento di dodici pagine intitolato “Complicità con la filiera della morte”, in cui sono elencati i finanziamenti ricevuti per ricerche finalizzate all’industria bellica e i fondi che provengono da aziende con interessi nella questione mediorientale. Il report tocca in maniera puntuale il legame dell’ateneo con le grandi organizzazioni energetiche e militari nostrane, come Eni e Leonardo, e con le compagnie straniere. Un esempio è l’azienda farmaceutica israeliana Teva Pharmaceutical Industry, che ha sovvenzionato per 832.760 euro i laboratori dell’Università di Bologna, ed è accusata di inquinare l’acqua in Palestina, di avere testato i prodotti sui detenuti palestinesi e – come riporta il People Health’s Dispatch – di avere ridotto intenzionalmente l’approvvigionamento di medicinali in Cisgiordania dall’inizio delle ostilità. Il 5 maggio, le studentesse e gli studenti della più antica università d’Europa hanno iniziato ad accamparsi nella corte centrale dell’edificio accademico, lanciando varie iniziative in vista del 15 maggio, giorno di ricordo della Nakba. La protesta ha ormai un respiro più ampio rispetto alle politiche universitarie: “Chiediamo al governo italiano e alle istituzioni del mondo occidentale di cessare immediatamente la loro vergognosa e criminale complicità con i crimini del governo israeliano in Palestina”, spiega Ettore, rappresentante dei Giovani palestinesi di Bologna. Già il mese scorso, dopo sei giorni di occupazione, il movimento studentesco bolognese aveva ottenuto un incontro con il rettore, Giovanni Molari, per chiedere maggiore chiarezza sugli accordi dell’Università.

A Roma, invece, la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, non ha voluto incontrare i manifestanti e, a metà aprile, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sgomberare la città universitaria, causando scontri e arresti. Queste reazioni dimostrano che gli organismi direttivi degli atenei non sanno come comportarsi, incapaci di mediare tra il corpo studentesco, i finanziamenti internazionali e le questioni politiche. La mancata presa di posizione, il dialogo impossibile e la frequente repressione delle proteste, non fanno altro che alimentare l’esasperazione generale e, rivolgendosi al governo, le autorità accademiche rischiano solo di fomentare lo scontro ideologico. Il prossimo 13 maggio, infatti, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e i rettori della Crui si riuniranno per discutere la gestione delle contestazioni all’interno degli atenei. Nonostante il timore di pesanti ripercussioni legali, le ragazze e i ragazzi del collettivo Cambiare rotta, e degli altri collettivi studenteschi romani, scrivono “tenetevi liberi” e invitano a campeggiare nei prossimi giorni sui prati della Sapienza. Sono loro stessi a fomentare il paragone con il passato: “Come negli anni Sessanta contro la guerra in Vietnam, così oggi tutto il mondo sta rispondendo per sostenere la resistenza della Palestina”, si legge in un post di Cambiare rotta. Le proteste universitarie – tutto fuorché antisemite e per lo più pacifiche – chiedono che sia rispettato il famoso articolo 11 della Costituzione, secondo cui “l’Italia ripudia la guerra”.

Perché allora fanno così paura? Forse perché dalle dimostrazioni di consapevolezza dei giovani emergono le dissonanze estreme della società contemporanea: governi che si fanno promotori di diritti umani, ma forniscono un sostegno incrollabile a eserciti brutali; università che dicono di promuovere la libertà di espressione, ma mandano la polizia a disperdere manifestazioni pacifiche; aziende private che si spacciano come green mentre distruggono riserve idriche; governanti che sostengono politiche illiberali, e si riscoprono garanti dei diritti del più forte. Non solo: il movimento studentesco evidenzia una mancanza di rappresentanza politica, negli Stati uniti come in Italia, per le giovani generazioni che sono informate più di altre sulle urgenti questioni globali.

Le loro richieste poi fanno paura perché smantellano un sistema economico ipocrita e militarista, in entrambi gli schieramenti politici. Mostrare da dove vengono veramente i soldi investiti nelle università, come nelle altre aree di pubblica amministrazione, significa prendere coscienza dello scarso potere decisionale delle istituzioni davanti alle politiche finanziarie globali.

Infine, c’è una mera questione di ordine economico, il terrore che si interrompano i flussi di denaro. Nel 2022, per esempio, il Politecnico di Torino ha rotto malvolentieri un accordo da quattro milioni di euro con Frontex, l’agenzia di sorveglianza delle frontiere europee. Il Consiglio di amministrazione, sotto la pressione di studenti e insegnanti, si è opposto al contratto dopo che si era visto che Frontex copriva gravi violazioni dei diritti umani. Questo, come altri esempi, dimostra che, nonostante la dura repressione dei governi e la densa aria conservatrice che si respira nei Paesi occidentali, i movimenti studenteschi sono tra i più lucidi. Bisognerebbe ascoltarli se si vuole un cambiamento concreto.